| 宜城教育資源網(wǎng)szhnbc.com 《農(nóng)政全書(shū)》主要內(nèi)容簡(jiǎn)介

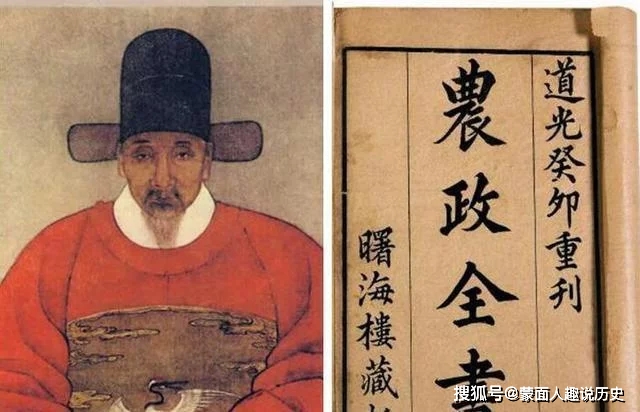

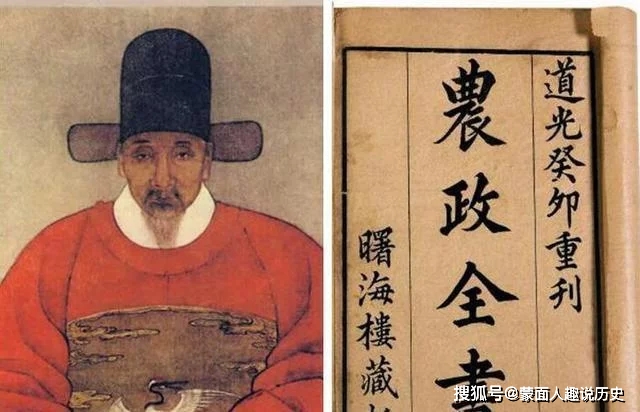

徐光啟,字子先,號(hào)玄扈,死后謚文定,。生于明嘉靖四十一年(1562年),卒于崇禎六年(1630年),。上海徐家匯人,。逝世前一年被封為“禮部尚書(shū)兼東閣大學(xué)士,參與機(jī)務(wù)�,!泵魅f(wàn)歷二十五年舉鄉(xiāng)試第一。萬(wàn)歷二十八年遇意大利傳教士利瑪竇于南京,入天主教,。萬(wàn)歷三十二年中進(jìn)士,。擔(dān)任過(guò)河南通監(jiān)察御史、禮部左侍郎,、翰林院學(xué)士,、左春坊右贊善等多項(xiàng)官職。一生清廉,。他是中國(guó)近代史上將早期的西方科學(xué)文明介紹到中國(guó)來(lái)的主要人物之一,是著名的科學(xué)家,。著譯的文集和專著有六十多種。萬(wàn)歷三十五年至三十八年,作者在為其父守喪三年期間,在老家從事了農(nóng)耕實(shí)踐與研究,撰寫(xiě)了《甘薯疏》,、《吉貝疏》(吉貝即棉花),、《蕪菁疏》、《種棉花法》,、《代園和竹圖說(shuō)》等著作(大部分已佚),。萬(wàn)歷四十一年至四十六年,在天津從事屯墾,在北方提倡種稻,意圖探索扭轉(zhuǎn)“南糧北運(yùn)”的可行性,寫(xiě)了《宜耕令》、《北耕錄》,、《農(nóng)遺雜疏》,。這些活動(dòng)為本書(shū)的寫(xiě)作奠定了基礎(chǔ)。萬(wàn)歷四十七年開(kāi)始醞釀本書(shū)的體系結(jié)構(gòu),明天啟元年至天啟七年寫(xiě)出初稿,。去世后全部手稿由陳子龍“總其大端”,“刪十之三,增十之二”,而“燦然成書(shū)”,無(wú)損主題內(nèi)容,。

本書(shū)初稿約七十余萬(wàn)字,成書(shū)時(shí)五十余萬(wàn)字,。采用歷代文獻(xiàn)共二百二十九種。全書(shū)分成十二目,。包括:農(nóng)本三卷(經(jīng)史典故,諸家雜論,“國(guó)朝重農(nóng)考”),談農(nóng)業(yè)在整個(gè)社會(huì)經(jīng)濟(jì)中的地位,。田制二卷(井田考,王禎《農(nóng)書(shū)》中各種田制圖),對(duì)歷史上的井田制、區(qū)田及土地利用進(jìn)行了考證,。農(nóng)事六卷(營(yíng)治,開(kāi)墾,授時(shí),占候,以屯墾為中心),介紹了土地開(kāi)墾,、農(nóng)時(shí)季節(jié)、氣候條件,。水利九卷(水利工程,農(nóng)田水利,《泰西水法》),介紹了南北方水利建設(shè)和西方水利,。農(nóng)器四卷(耕作、播種,、收獲及加工工具),介紹了各種農(nóng)具并附圖譜,。樹(shù)藝六卷(谷部、蓏部,、蔬部,、果部),介紹了糧食和經(jīng)濟(jì)作物的栽培技術(shù)。蠶桑四卷(養(yǎng)蠶法,、栽桑法,、蠶事及桑事圖譜),介紹了蠶桑技術(shù)。蠶桑廣類二卷(棉,、麻,、葛),介紹了纖維作物栽培技術(shù)。種植四卷(竹,、木,、茶及藥用植物),介紹了經(jīng)濟(jì)樹(shù)木的栽培技術(shù)。牧養(yǎng)一卷(六畜,鵝,、鴨,、魚(yú)、蜂),介紹了家畜,、家禽的飼養(yǎng)和獸醫(yī)技術(shù),。制造一卷(食物,營(yíng)室,附家庭日用常識(shí)),介紹了農(nóng)副產(chǎn)品加工技術(shù)�,;恼司�(備荒總論,、備荒考、《救荒本草》,、《野菜譜》),介紹了可供救荒的野生植物(附圖譜),。

“富國(guó)安民”的農(nóng)本思想決定了本書(shū)的內(nèi)容與布局。本書(shū)分為農(nóng)政措施和農(nóng)業(yè)技術(shù)兩大內(nèi)容,。和以前所有大小農(nóng)書(shū)不同的地方,在于較為系統(tǒng)而集中地?cái)⑹隽送蛪�,、農(nóng)田水利,、荒政(備荒救荒)三項(xiàng)重大農(nóng)業(yè)政治措施,提出了各種規(guī)劃、建議和技術(shù),它們是全書(shū)重點(diǎn),占總篇幅的近一半,體現(xiàn)了作者屯墾立軍,、水利興農(nóng),、備荒救荒的指導(dǎo)思想。

本書(shū)強(qiáng)調(diào)扭轉(zhuǎn)當(dāng)時(shí)“南糧北調(diào)”不合理狀況的根本方法是要使北方農(nóng)業(yè)生產(chǎn)迅速上升,減少或消除對(duì)東南部糧食上的依賴,。因而要“墾荒足食,萬(wàn)世永利,。”墾荒的必要條件是水利,、勞力和資金,。全書(shū)除介紹郭守敬等人的治水資料,還刊載了徐光啟與意大利傳教士熊三拔合著(熊口述并翻譯,徐記錄并整理)的介紹西方水利的著作《泰西水法》前四卷(全書(shū)共六卷)。書(shū)中還圍繞屯墾必須“均民”(移民),提出了有針對(duì)性的各項(xiàng)具體措施,解決人,、財(cái)問(wèn)題,。

本書(shū)介紹了各項(xiàng)農(nóng)業(yè)技術(shù)中的先進(jìn)經(jīng)驗(yàn),特別重視棉花生產(chǎn),總結(jié)出“精揀核、早下種,、深根短稈,、稀棵壅肥”;“熟治畦,數(shù)鋤草”等生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)。繼承和發(fā)展了南方的早作技術(shù)和綠肥輪作制,總結(jié)了水稻,、棉花與綠肥輪作復(fù)種的經(jīng)驗(yàn),。總結(jié)了甘薯的栽培經(jīng)驗(yàn),把種甘薯的好處概括為“甘薯十三勝”,總結(jié)了栽培技術(shù),。對(duì)治蝗提出了“人力茍盡,固可殄滅”的指導(dǎo)思想,掌握滅蝗規(guī)律,。用科學(xué)方法分析研究了“風(fēng)土”和作物分布的關(guān)系,主張對(duì)一切事物不拘限于成規(guī)成法,根據(jù)自己的親身實(shí)踐,論述了人的因素是重要的,。尤其難能可貴的是,本書(shū)對(duì)近八十種作物寫(xiě)有注文或?qū)N?作了較科學(xué)的個(gè)論介紹,其中絕大部分經(jīng)驗(yàn)是作者親身實(shí)踐所得,。總之,本書(shū)在農(nóng)業(yè)推廣上建立了一整套合乎科學(xué)的思想體系和具體措施,。

本書(shū)對(duì)歷代備荒的議論,、政策作了專門綜述。提出了“預(yù)弭”,、“有備”,、“賑濟(jì)”、“辟谷”等措施,對(duì)水,、旱,、蝗災(zāi)作了統(tǒng)計(jì),對(duì)救災(zāi)措施及利弊作了分析。提出了“先事修備,既事修救”的指導(dǎo)思想,。

形式與內(nèi)容上的特點(diǎn):

一,、“雜采眾家”、“兼出獨(dú)見(jiàn)”,。對(duì)前人文獻(xiàn)進(jìn)行了嚴(yán)格取舍,取其精華,舍其糟粕,。對(duì)取的部分,也是批判地吸收,。在不能贊同而有不同看法或補(bǔ)充時(shí),用玄扈先生曰的方式,緊接著加以評(píng)論,點(diǎn)出其錯(cuò)誤認(rèn)識(shí),糾正其謬誤,補(bǔ)充其不足,指明古今時(shí)代不同或地域不同,因而結(jié)論可能不同的情況,改正前人計(jì)算上的失誤以及由于度量衡不同而發(fā)生的誤解。提出創(chuàng)新見(jiàn)解,闡明生產(chǎn)問(wèn)題的真諦,。大都是前人理解和認(rèn)識(shí)不到的意見(jiàn),其“獨(dú)見(jiàn)”至今仍有一定價(jià)值,。

二、由于作者在一生中,對(duì)“農(nóng)事尤所用心”,有“嘗躬執(zhí)耒耜之器,親嘗草木之味”的耕作實(shí)踐經(jīng)驗(yàn),更兼以用近代科學(xué)研究理論和方法進(jìn)行分析研究,所以,在本書(shū)中開(kāi)創(chuàng)了以西方科學(xué)精神和方法整理我國(guó)古代農(nóng)學(xué)的先例,。如:書(shū)中已經(jīng)有經(jīng)濟(jì)學(xué)產(chǎn)量和生物學(xué)產(chǎn)量的概念;首次將“數(shù)象之學(xué)”應(yīng)用在農(nóng)業(yè)研究上,并獲得正確的論斷,。

三、在全書(shū)體系上克服了距此書(shū)時(shí)代較近的劃期農(nóng)書(shū)王禎《農(nóng)書(shū)》前兩部分分割的缺點(diǎn)(即王禎《農(nóng)書(shū)》第一部分只得到農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的系統(tǒng)知識(shí),而不能掌握具體的生產(chǎn)技術(shù),。第二部分各論中,由于第一部分已講過(guò)的不再重復(fù),因而不少主要作物的栽培技術(shù)都不完整),對(duì)各種作物的栽培技術(shù)作了較為完整的描述,。如水稻。本書(shū)之后清代的《授時(shí)通考》成書(shū)體系遠(yuǎn)不如本書(shū),重復(fù)了王禎的錯(cuò)誤,是一個(gè)倒退,。體系合理的原因還在于作者的實(shí)踐精神和治學(xué)態(tài)度,。

本書(shū)的主要缺陷是征引文獻(xiàn)有錯(cuò)亂,常常不是第一手材料。同時(shí),由于作者對(duì)沿海,、東南,、中原各省情形了解較多,但對(duì)于西南、西北各省情形卻知之甚少,因此,在指導(dǎo)“全國(guó)”的農(nóng)政上似有不足,。

本書(shū)被公認(rèn)是明代晚期科學(xué)技術(shù)領(lǐng)域的四大著作之一,。當(dāng)時(shí)就被譽(yù)為“經(jīng)濟(jì)忠謨,事久彌驗(yàn),……有裨邦本”的“經(jīng)國(guó)之書(shū)”。同時(shí),本書(shū)中技術(shù)措施和農(nóng)政措施并重,運(yùn)用西方的先進(jìn)科學(xué)方法,從某些全新的角度將傳統(tǒng)農(nóng)業(yè)提高到新的水平,確實(shí)比以前所有幾種大型農(nóng)書(shū)更“全”,在我國(guó)傳統(tǒng)農(nóng)書(shū)中是空前絕后的,在我國(guó)農(nóng)業(yè)科學(xué)發(fā)展史上具有劃時(shí)代的影響,。

本書(shū)初版本于明崇禎九年(1636年)付印,年底前刻竣,稱為“平露堂”本,。平露堂是陳子龍家宅的名稱。書(shū)前有崇禎十二年仲秋的張國(guó)維序文和長(zhǎng)至日(冬至,崇禎十二年十一月二十八日,1639年12月22日)上�,?h知縣王大憲的序文,。刻本每頁(yè)版心下方均有“平露堂”三字,。收入《明史·藝文志》農(nóng)家類,。

《四庫(kù)全書(shū)總目》還列一種《別本農(nóng)政全書(shū)》四十六卷。根據(jù)今人考證,四十六卷本似乎只是截去了《救荒本草》和《野菜譜》十四卷,。清代中葉前,本書(shū)不甚流行,。道光年間,經(jīng)重刻,計(jì)有“貴州刻本”、“戊戌刻本”,、“曙海樓”刻本,。后來(lái)又有“山東書(shū)局”刻本、“上海文海書(shū)局”和“求學(xué)齋”石印本,。中華民國(guó)時(shí)期有“萬(wàn)有文庫(kù)”排印本和河北省“燕京道”翻印本,。

一九五六年中華書(shū)局出版中國(guó)農(nóng)業(yè)科學(xué)院中國(guó)農(nóng)業(yè)遺產(chǎn)研究室校勘本。一九七六年臺(tái)灣新文豐出版公司出版《農(nóng)政全書(shū)》,。一九七九年上海古籍出版社出版由石聲漢校注,、西北農(nóng)學(xué)院古農(nóng)學(xué)研究室整理的校注本。

農(nóng)政全書(shū)的歷史地位

《農(nóng)政全書(shū)》的作者是徐光啟,。徐光啟,字子先,號(hào)玄扈,上海人,生于明嘉靖四 十一年(1562年),卒于崇禎六年...整理之后的《農(nóng)政全書(shū)》,“大約刪者十之三,增者十之二”,全書(shū)分為12目,共 60卷,50余萬(wàn)字,。

《農(nóng)政全書(shū)》是我國(guó)歷史上最重要、影響最大的農(nóng)學(xué)著作之一,。該書(shū)編著于天啟五年至崇禎元年(1625~1628年)間,,在徐光啟生前未能出版,是后來(lái)由他的學(xué)生陳子龍整理刊行的,。全書(shū)共60卷,,約70萬(wàn)字,內(nèi)容涉及農(nóng)業(yè)的各個(gè)方面,。其中水利部分共9卷,,約占全書(shū)篇幅的1/6。在我國(guó)古代的農(nóng)書(shū)中,,把水利放在如此重要的地位,,可以說(shuō)是絕無(wú)僅有的。 《農(nóng)政全書(shū)》在水利方面的主要內(nèi)容有:水利總論,、西北與海河流域水利,、東南水利、浙江水利,、海塘與滇南水利,、利用多種自然水體的工程方法、灌溉提水機(jī)械圖譜,、水力機(jī)械圖譜,、西方水利技術(shù)介紹等等。其中既有徐光啟掌握的水利科技的系統(tǒng)歸納,,也有他的水利思想的集中闡述,;既有其一生水利實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)的深刻總結(jié),,也有他發(fā)現(xiàn)的西方水利科技的全面介紹,。這不僅使得該書(shū)成為當(dāng)時(shí)我國(guó)農(nóng)業(yè)科技的集大成者,也使他成為總結(jié)此前我國(guó)最高水利科技成就的杰出代表,。正是由于他在農(nóng)業(yè),、水利等方面的突出業(yè)績(jī),《明史》專門為他立了傳,。 宜城教育資源網(wǎng)szhnbc.com |